编者按:翻译出版史专家邹振环先生是复旦历史系教授,他的叔叔邹逸麟先生也是复旦历史系教授。叔侄同台任教,可谓学林佳话。我们的访谈就从叔叔对侄子的影响开始,接着谈到复旦的两位名师——朱维铮先生和周振鹤先生,以及他为何专攻翻译出版史,又谈到傅雷等翻译家对他的影响,为伍光建立传的心愿,以及他不大为人所知的绘画天才——本文插图即是邹先生的作品。

————

澎湃记者:您的叔叔是著名历史地理学家邹逸麟,能否谈谈家学对您今后从事历史研究的影响?

邹振环:其实谈不上家学,我们邹家是在晚清从绍兴迁至宁波的,从清末所编的《邹氏宗谱》中可见,我家所属的鄞县邹氏家族不算传统意义上的书香世家。爷爷那一辈都是商人,是从宁波出来做生意的。但他们有一个特点,其实也是中国民族资产阶级的特点,就是赚钱后希望把自己的孩子培养成文化人,于是,我的父叔辈后来差不多都成了读书人,很多都接受了高等教育。

家父是西南联大经济系毕业的,专业是国际贸易。我家叔姑,大多是学理工科的,很多都毕业于名校,如辅仁大学、清华大学、交通大学、吉林大学、哈军工、南开大学等。唯有叔叔邹逸麟是学历史学的,毕业于山东大学,开始分配在中国社科院历史研究所,后随谭其骧先生编《中国历史地图集》而来复旦。我后来报考复旦大学历史系,并立志从事历史研究,确实与他有很大的关系。

记得“文革”时他经常在周六晚上来我家,会带一些当时内部出版的书籍,有些是重印的古籍,如王安石《王文公文集》等;1971年以后陆续由内部出版的被称为“白皮书”的读物,有时他也会借给我们看,如上海人民出版社1974年3月推出的《美国小说两篇》,内收理查德•贝奇著、小路翻译的《海鸥乔纳森•利文斯顿》和埃里奇•西格尔著、蔡国荣翻译的《爱情的故事》两部小说,后者给我留下很深的印象。每逢周六,逸麟叔叔就会来我家,点一支烟,不停给我们“吹牛”,我们兄弟经常说他上知天文,下知地理,不仅知识渊博,而且有非同寻常的独立思考能力,多会说一些与当时主流意识全然不同的看法,使我无限佩服,觉得学历史真是蛮不错的,可以把自己变成一个有智慧的人。

我的中学时代处在“文革”时期,没有高中,中学读四年,毕业后就去工厂里做了四年的车工。因为从小酷爱绘画,1977年夏宣布恢复高考后,我首先是去报考浙江美术学院(后更名中国美术学院)的。那年的浙江美术学院的考点,是设在位于桂林路的上海师范学院,我带了很多自己业余画的多幅作品奔到考场,那里真是人山人海。初选的教师看画看得很快,看后说:“你明年再来考吧,今年的考生太多了,不少考生已经具有画家的水平了。”看看同时去报考考生的作品,觉得差距真是很大,有一种井底之蛙的感觉。

回家的路上就决定放弃报考美术专业,明年改考文科。因受逸麟叔叔的影响,填报志愿依次是复旦历史系、中文系,华东师范大学中文系、历史系,当时是这么想的,复旦毕业应该是做历史研究的,华师大毕业是做中学老师。当年在中学里,没有历史课,而有一门“社会发展史”,任课老师在上课时充满了教条主义的说教,给我留下了不好的印象,于是想如果做中学教师,则做语文老师。

邹振环自画像(绘于1977年秋天)

澎湃记者:您的硕士导师是朱维铮先生,博士导师是周振鹤先生,能否谈谈对于朱先生、周先生的印象,他们如何培养学生以及他们两人的治学风格、旨趣有什么异同?

邹振环:朱先生和周先生都是当今学界第一流的学者。我觉得他们有几个相同点,第一是非常敬畏学术研究周易最好的著作是,他们对学术都有着一种近乎宗教的敬畏,对学问有着非常高的追求,绝对不容许学生有任何亵渎学术的行为,比如说抄袭。我记得当年交给朱先生的论文稿,他都会用红笔划出很多地方叫你“出注”,我在学术规范方面有着较好的训练,应该归功于硕士阶段的培养。

第二个相同点就是知识非常渊博。他们二位的研究都横跨很多领域,“直通”兼“横通”,朱先生是从两汉经学一直做到清代经学,古代史贯通近代史,研究涉及多个领域,经学史、思想史、文化史、学术史。周先生更是如此,博士论文是做两汉政区地理,之后的研究横跨历史地理、方言与文化、语言接触史、新闻出版史等多个领域。

第三是他们对学生都非常严格,朱先生这一点上尤其明显。我随朱先生读研究生时,他还是讲师,每周他会给我们研究生上两个下午的课,一门课叫“中国思想文化史资料选读”。每周要求学生读一本书并写两千字的发言提纲,从《论语》、《老子》、《庄子》、《韩非子》、《管子》、《吕氏春秋》、《春秋繁露》这样一路读下去,最后一本是《明儒学案》。每周写两千字的发言提纲,这样大“运动量”的阅读,对我们研究生的压力特别大,但却为自己日后的学习与研究,打下了很好的文献基础。谈到如何为师,朱先生有一个说法颇为著名:“我不相信名师出高徒,我相信严师出高徒。我不是名师,但我是严师。”

朱先生的理论思维能力特别强,有很强的问题意识,他经常讲:高明的学者是能够在常见的材料中,读出非同寻常的问题,这就需要很好的理论思维。他是一个有着强烈现实关怀的学者,很多对于古代问题的思考,都有现实的出发点,这一点与章太炎颇为相似。而周先生是学理工科出身的,读研究生前是矿冶工程师,理工科的精确训练使他有一般文科学者所不具有的缜密思维,加之他精通多种语言,英语、日语,还有俄语等。因此,他不仅擅长发掘新材料,解读文献的眼光也极为敏锐,用你们的话来讲就是眼光很“毒”,看问题很准,经常能见常人所不能见的问题。

浦东港口,水彩画写生,作于1970年代初

澎湃记者:从您的学士论文《近代译书及其特点》、硕士论文《晚清西书中译与文化界》、博士论文《晚清西方地理学在中国的传播与影响》的题目中就可以看出您的史学研究方向有很强的连续性,为何当初会选择中国近代翻译出版史作为主要研究对象?

邹振环:有外因也有内因,外因是由于我的本科老师陈匡时先生,当时陈老师有一门课叫“中国近代史史料学”,他在这门课上第一次介绍了三本目录学的著作,分别是梁启超的《西学书目表》、徐维则的《东西学书录》和顾燮光的《译书经眼录》。在三本西学目录书中,罗列了原作者、翻译者和出版机构,后两本还有提要,就是介绍了译作的内容。课后我就到图书馆里去找了这三种目录书,并循着这些目录书上介绍找那些西书译本来读,一时感到非常震动,因为里面有很多书都是闻所未闻的。

当时有一个重要的发现,即有不少西学译本,在清末民初就有了译本,如达尔文的进化论、卢梭的《社会契约论》等,后来还在学校图书馆的旧平装藏书中查到了20世纪80年代流行一时的弗洛伊德、罗素等人的译本,如当时风靡一时的《精神分析引论》,30年代就有了高觉敷的译本,由此引发了我研究翻译出版史的浓厚兴趣。

另一个是内因。我少年时代以后所读的书中,译本占有相当的分量。进入大学前所读印象深刻的小说,是《钢铁是怎样炼成的》、《牛虻》、《约翰•克利斯朵夫》。

70年代末,已有一批苏俄小说都开禁了,如屠格涅夫的《猎人笔记》、《父与子》,托尔斯泰的《战争与和平》等,当时都可以在图书馆里借阅了,很多外国小说,我都是在当时工作的上海市标准件模具厂附近的静安区图书馆阅读的。陈先生的课程把我带入了一个全新的领域。我有一种急迫的心情,即很想知道以前读过的这些译本究竟是在怎样的背景下形成的,80年代初,需要自己来找资料,来研究,这就成了我研究的出发点。

陈先生是一位非常出色的中国近代史专家,搜集资料的功夫在学界堪称一流,有不少晚清重要的报刊新材料,是他发现和整理的。我的学士论文由他指导的。20世纪80年代做论文不像现在有网络和数据库,找资料耗时耗力甚大。当年上海图书馆有一个参考阅览室,类似于今天上海图书馆参考阅览室,因为空间太小,为了给专家和研究生保留足够的位子,每天只发5个牌子,换言之,只有5个座位是留给本科生用的。而当时上海各高校有很多本科生在做论文,为了去抢那5块牌子,我有时早上5点钟就从复旦骑车到位于南京路黄陂路口,在上海图书馆门口去等那块“参考阅览牌”。每天大概7点45分的时候,管理员会出来发牌子。当年找资料的艰辛至今记忆犹新。我写的《影响中国近代社会的一百种译作》,即使现在很多研究生仍认为获取其中那些资料,都不是太容易,而当年其中很多资料则是要跑到徐家汇藏书楼或上海图书馆的阅览室里,才能看到的。

澎湃记者:您的《晚清西方地理学在中国的传播与影响》被评为2001年度的全国百篇优秀博士论文,您能谈谈当时是如何发现并研究这个课题的吗?同时我们也看到您2007年出版的《西方传教士与晚清西史东渐》,将西方史学的传入上溯到19世纪初,这是一个很大的贡献。

邹振环:从本科开始到硕士阶段,我一直在做近代的西书中译史,留校后我曾想写一部近代中国翻译史,又把近代的概念上溯到晚明,计划在西学东渐史的背景下来完成这一研究。我申报过一个国家社科的青年基金,题目为“西书中译与中国文化”,结项的成果就是我完成的《影响近代中国社会的一百种译作》一书。

正是在研究晚明以来译作生产、流传与影响的过程中,我觉得完全依靠个人力量,试图完成一本晚明以来的西书中译史,非常困难。于是,从1990年代开始,我把西书中译的研究聚焦在地理学、历史学两个方面,我觉得自己选择了比较好的两个视角,即从空间观念(地理学)和时间观念(历史学)两个角度切入,来讨论国人时空观念,在西学的影响下是如何发生转变的,通过译著所带来的这些新观念,如何影响着近代文化的转型,这是很值得进一步深入讨论的两个问题。所以,后来就有了你刚才说的两部著作。

澎湃记者:刚才谈到《影响中国近代社会的一百种译作》,如果现在让您在这一百种译作中按照重要程度再遴选出若干种,您会举出哪几本?时至今日,那些百年前的译作是否对当下国人仍有裨益?

邹振环:很多人没有理解我这本书的写法,包括这本书2008年江苏教育出版社修订版序言的作者陈原先生。我选这一百种译作,首先是作为自己研究的读书札记,选书标准不是根据它们影响的大小,而是想通过译作这个线索来写一本中国近代翻译史。这本书可以说是一个体例上的创新,即以译作为中心来写一本中国近代翻译史。尽管从1980年代以来已经有多部中国近代翻译史问世了,但我这本书还自有其不可替代的价值,除了其中的资料外,我想体例也是一个原因。

历史上知识的传播需要一个积累,但有些译作所带来的观念,传入后没有成为整个社会的学术积累,这就需要在新的历史条件下重新传播,比如说“地圆”知识,从晚明就传入中国,开始时是有一部分士大夫接受了这个观念,但是到康熙后期开始禁教,雍正乾隆间差不多一百多年,西学传播转入低潮,西学知识的积累发生了断裂,新知识没有被有效积累下来。结果到了鸦片战争时期,有些士大夫又开始搞不清楚了,觉得还是“天圆地方”,因为这个传统观念是根深蒂固的,于是又需要有一个西学新知识的重建过程。

对于今人来说,我觉得像卢梭的《民约论》和孟德斯鸠的《论法的精神》都是值得我们重新阅读的,至于有没有必要去看严复《法意》的译文,那就是另外一回事了,毕竟后来的翻译家有了更好的译本。

被烧掉的复旦大学中文系老楼,油画写生,作于1979年暑假

澎湃记者:您是从事翻译出版史研究的,相对于学术著作,一般说来文学译著影响更广泛,读者也更多一些,您能谈谈在您的生命记忆中难忘的几本文学译著吗?能否列举出几位您欣赏的中国翻译家?

邹振环:首先是奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》,我读的是梅益译本。这是一本非常有正能量的译本,我们这一代是把它作为人生的教科书来读的。因为当年没有什么真正的恋爱小说,所以大家都很喜欢看书中有关保尔•柯察金与冬妮娅恋爱的那些描写,反复看那几段,不仅看,还抄。其次印象最深的就是英国女作家伏尼契的《牛虻》,这本小说是把人性的复杂性表现得相当充分,我读的是李俍民译本。当然后面也看过《青年近卫军》和《卓娅和舒拉的故事》等,但都没有前两本印象深。

如果说有一本对我的世界观有很大影响的小说,那就是罗曼•罗兰的《约翰•克利斯朵夫》。这是一部具有交响乐一般宏伟气魄的史诗般的小说,充满了理想主义的激情。我们长期以来强调集体主义精神,“文革”时更是不断号召大家做一颗永不生锈的螺丝钉,而罗曼•罗兰给我们塑造的却是一个充满个性的个人英雄主义的形象,这位“精力充沛而多彩的英雄”使我万分倾倒,对我的整个世界观,产生了颠覆性的影响。《约翰•克利斯朵夫》一书,在我人生碰到困惑和沮丧的时候,曾给予了非常振奋的力量。后来考进大学,这本小说有了重版,我特别去买了一套,又读一遍,仍是热血沸腾。

《约翰•克利斯朵夫》的译者傅雷也是我最喜欢的翻译家,不仅仅是因为他不屈不挠的人生品格,还有这本小说的译文风格。这是一种非常中国化的翻译,我不太喜欢很拗口的译文,而喜欢这种很流畅的中国化译文。傅雷不仅是学者型的翻译家,而且很有激情,他就是当代的约翰•克利斯朵夫,一个性格坚强的悲剧人物。

近代翻译家中,我很喜欢伍光建。这是一位有着丰富人生经历,渊博学识的翻译家,一生翻译了一百多种著作。近代有一本风行一时的翻译小说《侠隐记》(即大仲马的《三个火枪手》),就是他翻译的。我可能最后想写的一本书就是伍光建的传记,多年在准备他的资料,不谦虚地说,我大概是目前国内搜集伍光建生平资料最多的一个人。他翻译的不仅有小说,也有关于哲学、伦理学、科学、历史、人物传记,他早年还编纂过英汉辞书研究周易最好的著作是,翻译过很多物理学教科书。我在1990年代就为伍光建的小女儿伍季真做过一次关于伍光建的口述,至今我已经写过多篇关于伍光建的学术论文,还指导过研究生写过一篇硕士论文。伍光建和傅雷及其他们的译作,后来也被我写入了《影响近代中国社会的一百种译作》一书。

澎湃记者:在《晚明汉文西学经典》这部著作的后记中,我们看到您引用了瑞典诗人特朗斯特罗姆的一句诗“我受雇于伟大的记忆”来说明您与历史学之间的关系,可见您的涉猎领域是非常广泛的,并不局限于翻译出版史。

邹振环:读书是我基本的生存状态,没有了书读,就如同没有食物一般。我在读书方面是属于杂食类的。阅读范围有中西文化交流史、中国翻译史、中国出版史、中国史学史、外语教育史、文献学、地图史、词典史等。我有一些特别的阅读嗜好,如搜集各种目录书、新旧地图册、旧英汉词典和英汉读本等。另外,我还买过很多关于城市史的书,我也做一些上海文化史的研究,其他还有民俗史、绘画史、比较文学史、人物传记、史学理论和书籍史理论的著作等。

很多问题其实都是在联系之中产生的,读单一的书就很难发现问题。我之前的基本训练是中国思想文化史研究,目前的主要兴趣在晚明到晚清的学术史和文化史,做学术史研究不能仅仅做资料考据,还需要阐发。我个人认为最好学术研究是考据和义理兼长,既有扎实的材料开掘,又有深度的理论分析,这样的研究才能有较长的生命力。我在已经完成的几本著作中一直尝试把两者结合起来,既有新材料的发掘,也能把新旧材料背后所隐含的意义揭示出来。

我举个例子,利玛窦在《坤舆万国全图》的“满剌加”右海中有一段注文这么写:“满剌加地常有飞龙绕树,龙身不过四、五尺,人常射之。”说的是在马六甲这个地方有一种龙,叫“飞龙”,绕在树上,很小,只有四五尺长,而且属于中国的藩属国家的马六甲那个地方的人可以射杀它的。你们想想这个含义是什么意思?我觉得这段短短的材料中是有深意的。“飞龙”一词,在中国古代多被认为是能够居于尊贵的地位而大有作为的圣人。《周易•乾卦》“九五”爻辞:“飞龙在天,利见大人”。利玛窦精通中国典籍,他不会不知道《周易•乾卦》。龙在中国文化里是一种威武的、英雄的形象,在唐宋以后更成为皇权的象征,利玛窦为什么说马六甲的人可以射杀它?这里面隐含意义是什么呢?在西方文化中,“龙”是一种异端、邪恶、凶残、暴虐的怪物,恶魔撒旦的象征,拉丁文中的,既是龙,又指蛇,是一种既能在沙漠中嚎啸、又能把河水搅混的怪兽。一条被链子栓住的或被踩在脚下的龙,象征着邪恶的被制服。由于龙在西方是一种代表“恶”的形象,所以有“圣乔治屠龙”的传说。当然利玛窦不可能直接讲这些传说,否则肯定会引起中国士大夫的反感,他是通过一种隐晦的方式来挑战中国的皇权。

还有,耶稣会传教士利类思( Bugli,1606—1682)来中国传教,曾经到过中国很多地方,还深入四川,他当然知道狮子当年是由陆路运到中国的,但是他在自己写的《狮子说》中讲陆路来华的只不过是一张狮子皮,狮子不是通过陆路,而是通过海路。他为什么这么说?因为西方传教士和使节是从海路把狮子带来献给康熙的,他这么说,实际上是要把中国传统由陆路属于佛教系统引进狮子的说法打破,企图把狮子和通过海路传来的天主教联系在一起。我是希望通过这样的解读,把文字资料背后的意思说出来。

澎湃记者:据我们了解,您挺热爱美术的,也画过一些素描之类的画作,但您却没有一篇相关的文章。您如何处理业余兴趣和学术研究之间的关系?

邹振环:我从小确实很喜欢画画,算是有一些天才吧。还在幼儿园时,就显露出对造型和色彩的特别敏感。记得小学一年级画画课上做的作业是在空白的枕头套上,填画图案。儿时所住的石库门房子有个很大的天井,里面种了很多喇叭花。我在空白的枕头套上画了喇叭花,涂上各种颜色,紫色的、黄色的、红色的。老师们看了后很吃惊,我告诉她们这是摹写自己家天井里种的喇叭花,为此几位老师还特地来家访,看看我家天井里的喇叭花,印证了我的想象力和记忆能力。

后来我在小学、中学,乃至于工厂里一直是担任宣传委员,主要工作就是出黑板报和墙报。“文革”时期,就一天到晚被学校找去,或画毛主席像,或画打倒刘少奇、林彪的漫画,或出黑板报,或拿着刷子,蘸着墨汁写大标语。后来我是隶书、魏碑的大字都能随手写来。但我从来没有正规地拜师学过画画,所以是所谓“野路子”,没有基本功。有一段时间狂热地想去读美术,当时就职是“四个面向”,因为我两个哥哥是下乡的,我才能留在上海工厂里面工作,77年恢复高考,我首先想去考外地的浙江美院,父母是坚决反对,但我还是想去读。结果没考上,回来沮丧得不得了。即使后来都已经开始读历史系的硕士研究生了,我还动过想去报考中央美术学院美术史博士生的脑筋。有一次朱(维铮)先生请中央美术学院的金维诺教授来我校讲学,朱先生安排我去接送他,我一路与他聊天,还问他考中央美术学院的博士生需要哪些条件。

美术史的著作,至今仍是我最爱阅读的一部分书籍,比如高居翰、苏利文、范景中、巫鸿他们的书我都买,都读过,尤其范景中翻译的贡布里希的艺术社会史著作,应该说对我的研究仍是有帮助的。另外,苏利文的研究也很不错,他写的《东西方美术的交流》一书,对我的专业研究还是很有启发的。巫鸿的《重屏:中国绘画中的媒材与再现》和《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,属于美术史外部研究,我还是很欣赏的。

我一直觉得不要把所有自己阅读的对象都变成研究的对象,否则读书就实在太累了。我不写美术史和绘画史方面的论文,也是希望能将阅读美术史和绘画史,变成研究之余的一种休息。因为阅读的对象一旦变成研究的对象,阅读的过程就显得不那么轻松了。学术研究有一种惯性,一旦进入这一领域后就会连续不断地思考,以前很喜欢看动物世界,也喜欢看动物学的书,纯粹是好玩。但自从写了一篇《康熙朝贡狮与利类思的》论文后,对动物阅读兴趣升华为研究工作,于是原来关于动物著作的阅读,就不再是一种休息了。

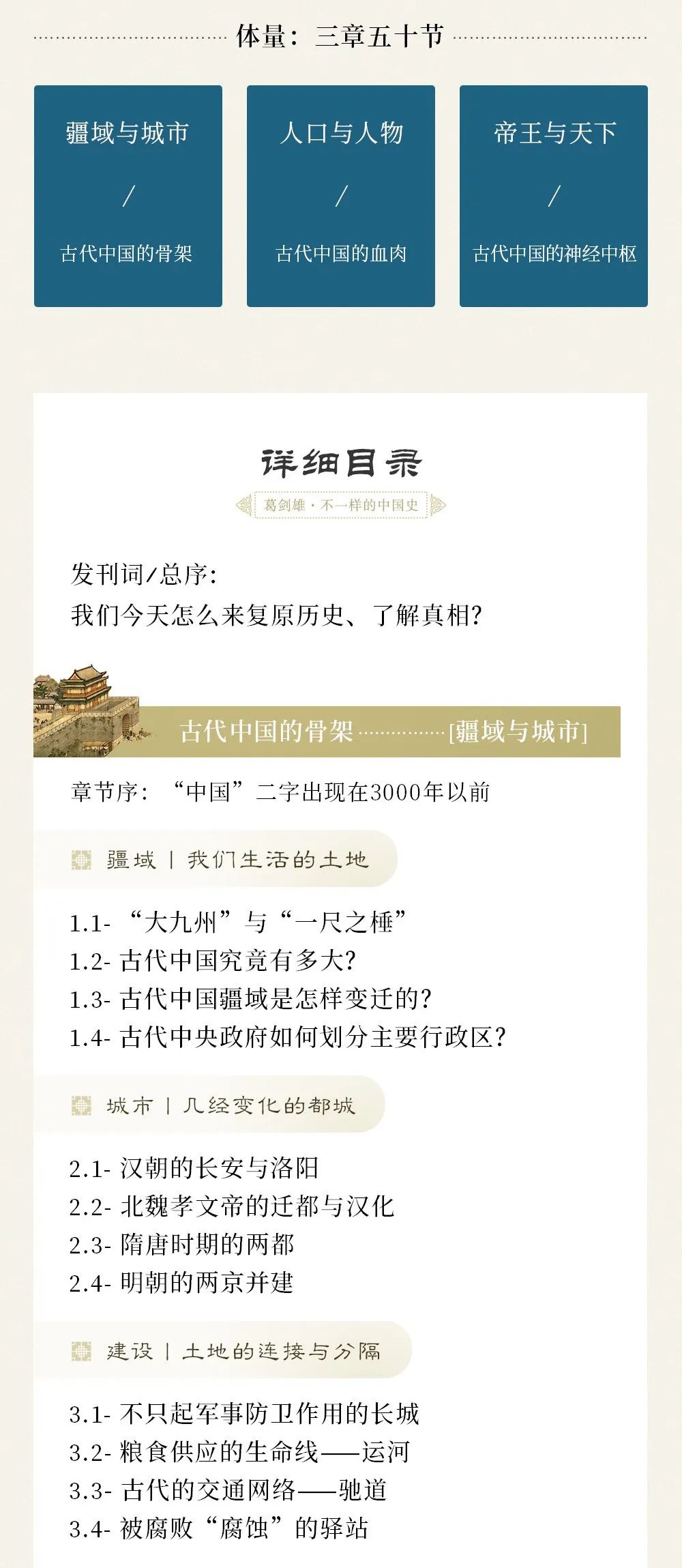

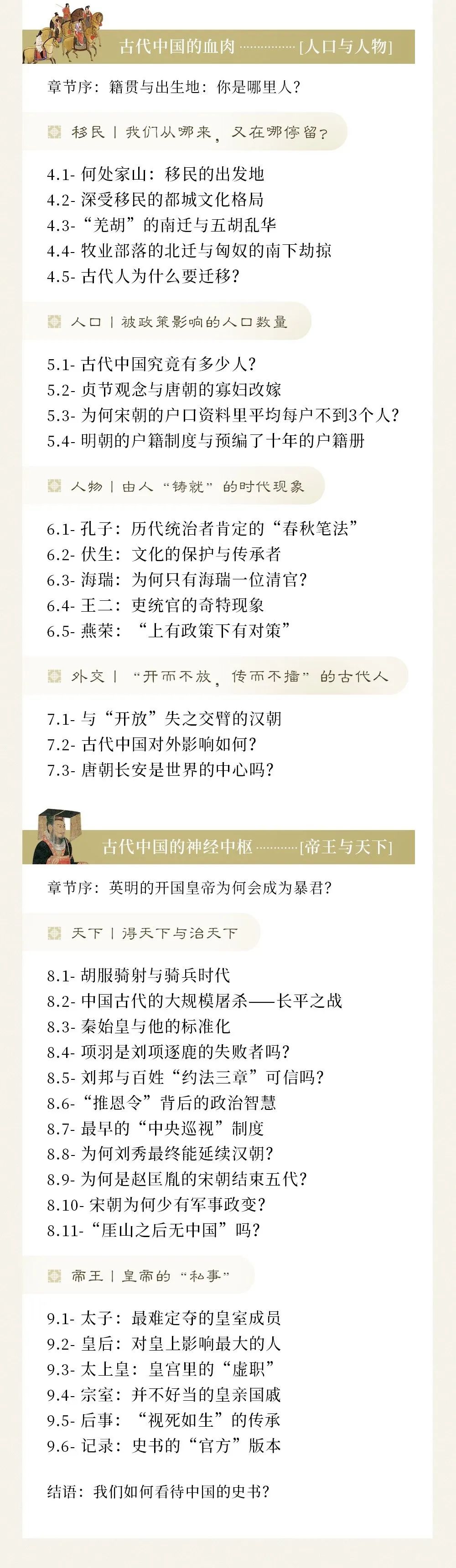

——三联优质课程推荐——

葛剑雄讲给大众的《不一样的中国史》

葛剑雄先生研究历史将近半个世纪,他的学术成果、独家心得,不仅被历史学术界所铭记,也观照、助益着当下的社会现实。2019年底退休后的葛先生,来到了三联中读,在这里,他将作为“摆渡者”,带领我们看见一个更真实、更复杂的中国史。

课 程

结 构