经常跟人讨论看什么类型的历史书来了解历史,大多数人都有共识的是,正史是一定要看的,因为它毕竟是官方编修的书籍,由于这层背景,往往可以很容易接触到一些真实的前朝历史典籍。但对于阅读野史,人们的意见就开始分化了。有人说近代野史秘闻,野史也是历史,有人却对阅读野史嗤之以鼻。那么,野史究竟是什么?其中的内容是否真的全部为虚构呢?

野史给影视剧提供了大量的素材,图为电视剧《戏说乾隆》剧照

自古就有“稗官野史”的成语,那“野史”又是什么意思呢?“野史”一般是指古代私家编撰的史书,与朝廷主持的官修史书共存。

相较于“正史”,“野”有两层含义:第一,从编撰者来说,在朝人士奉命编撰的为正史,在野人士自行编撰,未经官方批准审定的,更不是皇帝“钦定”的,甚至为官方所禁的,不是为了藏于庙堂官厅,而是流传于民间的,就是野史;第二,从雅与俗、文与野相对立而言,正史是经专门人员作过特别整理雕饰的,而野史多半是原始史料的汇编,或者原始史实的粗鄙记录。

就野史的内容来说,多为作者道听途说或耳闻目睹的一些逸闻趣事,文字多涉历史掌故。“野史”并不都是信史,传疑传信,风格有的近于“小说家言”,但由于其为私家撰述的特点,就没有了正史编纂时的那些忌讳,很多人们在“正史”中难得一见的事件,在“野史”中往往可以寻到蛛丝马迹,甚至详细描述。如宋太祖“烛影斧声”之谜,雍正帝的死因等,在“野史”中都能找到记载,可供后人参考、分析。

相对于“正史”、“别史”的“正襟危坐”,野史能够让人们更多地看到有关官场、宫闹的秘闻,社会生活的细枝未节,风土人情的变迁及生活中的悲欢离合等,形形色色,不一而足。

也就是说,“野史”中不一定都是假的,也会有原始而逼近历史真相的内容。相比较而言,正史的史料应该更可靠,更权威也更可信,但由于封建的正统观念及其他种种原因,也删去了一些本该记入正史的事情。这些事情,后人也只能从野史里得到弥补。

班固的《汉书·艺文志》中说:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之所造也。”意思是说,小说大概都是稗官所作。街头巷尾中的谈论或是道听途说的一些事情都是稗官编造出来的。

三国时的如淳说:“王者欲知闾巷风俗,故立稗官使称说之。”意思是说,帝王想了解民间风俗民情,就设置了稗官这个职位,让稗官给他讲述街谈巷议闲言碎语之类的事隋。

虽然,班固与如淳对“稗官”的解释有所不同,一个认为稗官是小说的创作者,另一个认为稗官只是小说的采集者和讲述者。但都说出了稗官跟民间传说有一定的关联,这也就是为什么后人称“稗官野史”的原因,同时间接说明了野史的来源多为民间传说或个人笔记。

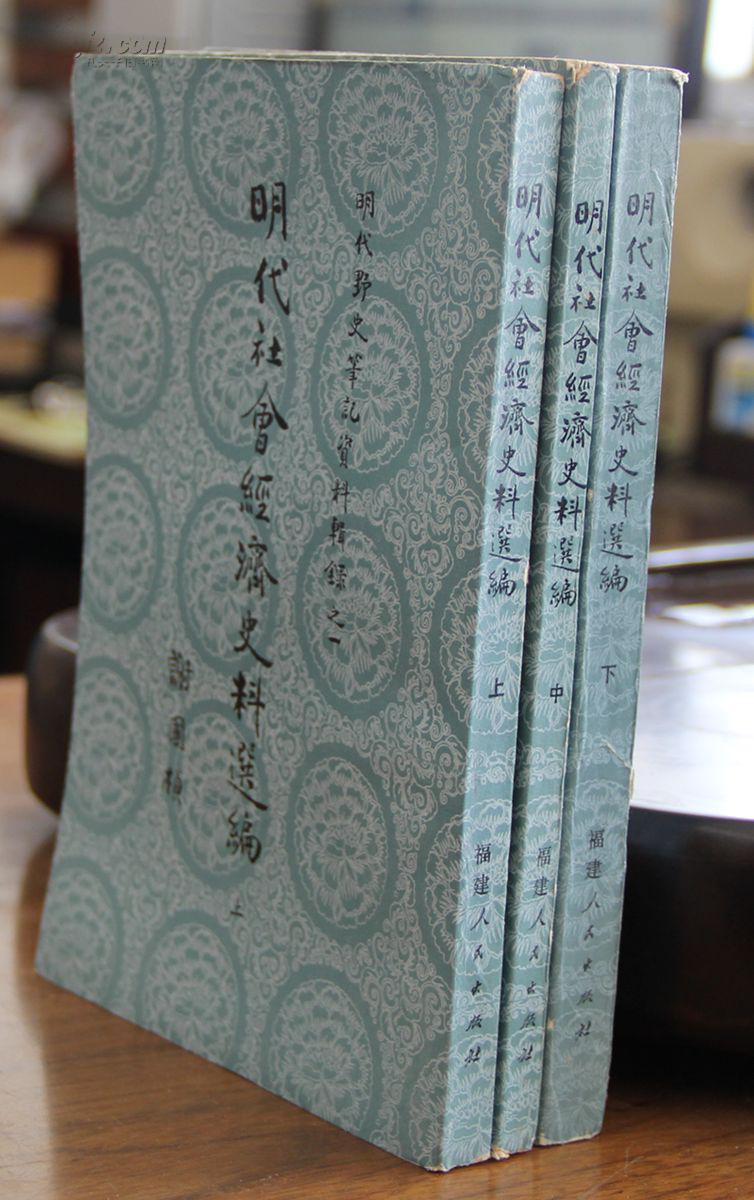

《明季稗史汇编》书影此书多次受到鲁迅的称道,它是清代留云居士所辑,包括了十六种记载明末遗事的野史。

野史对鲁迅的影响非常大,野史“稗”的艺术特征充分表现在鲁迅杂文中,即取材的轶事性,描写的民间性。在鲁迅看来,正史是“等于为帝王将相作家谱”。这一观点是提倡“新史学”的梁启超最早提出来的,鲁迅接受了这一观点。

正史只写帝王将相近代野史秘闻,不写平民百姓,而野史则常常涉及当时下层文人甚至平民的遭遇、情绪,反映当时下层社会情况。鲁迅继承了野史的平民精神,在他的杂文创作中,既有经国大事的感喟,也有日常报纸的琐碎逸事、趣闻,更多的是日常生活的琐事,其杂文如稗一样轻微琐细的题材特征与野史不无联系之处。

野史的发展在宋代曾经有过一个小高潮,宋代笔记分为杂史琐记、考辨评论和故事传说三类。宋人野史笔记在很大程度上摒弃了唐代笔记的传奇色彩,有比较重要的史学价值。

宋代野史笔记扩大了史学视野,与官史相比,野史笔记有自己不同的作者群体和史料来源。作者身份多种多样,上至达官贵族,下至平民百姓,其史料来源便是他们耳闻目睹和亲见亲历的社会各阶层的人物和事件。如果说史官或正史是研究宋代政治史的重要史料,那么野史和笔记则是研究宋代社会史的重要史料。宋人笔记具有历史的宽广度,涉及宫闱秘闻、历史事件、人物轶事、诗词典故、金石碑刻、文字书画、城市坊巷、园林建筑、医理药方、草木鱼虫、宴饮娱乐等内容。

以范成大《桂海虞衡志》为例,该笔记就记载了桂林及其周围地区各方面的内容,如岩洞、金石、香、酒、器、禽兽、虫鱼、花果、草木、民族等。宋代笔记也具有历史的纵深度,小到一件事情的始终、一个人经历的始末,大到数朝的更替乃至历代的兴衰,在宋人笔记中多有记载。如方勺《青溪寇轨》专记方腊起义之事;苏轼《东坡志林》则记苏东坡自己20余年的生平际遇;叶绍翁《四朝闻见录》记述高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝事迹。

宋代野史笔记直面当代历史和社会现实,具有官史所没有的优势。如关于靖康之耻,朝廷及其官史都加以讳饰,高宗赵构还曾严厉宣布“此(指研究靖康史事)尤为害事”。但野史和笔记仍然坚持讨论和反省靖康国耻的历史原因,出现了一大批直面靖康之变的野史,如《呻吟录》、《孤臣泣血录》、《靖康要盟录》、《乱华录》、《靖康建炎忠义录》等,反映了民间历史学者对徽钦政治迷惘、哀伤和悲愤的心理。

宋代笔记中甚至直接暴露了卖官鬻爵与土地兼并的腐败政治,如朱弁《曲洧旧闻》卷10记蔡京、王黻等人明码实价地卖官鬻爵行为:“三千索,直秘阁;五百贯,擢通判。”

宋代野史笔记中最重要的是记载了一些科技成就,这在正史中是很少的。我们都熟悉的沈括的《梦溪笔谈》中,就专辟篇章对指南针和活字印刷术进行了介绍,《萍洲可谈》也关涉到指南针在海船上的应用。

明崇祯四年(1631)马元调刻本《梦溪笔谈》

明清时期,小说的发展到了一个高潮,对于野史的撰写同样达到了集古今大成的地步。

由于《明实录》涉及到明朝宫闱机密和皇帝隐私,所以明政府制定了“崇重秘书,恐防泄露”的制度,将实录藏诸禁中,秘不示人。并且规定,每一朝实录修成之后,都必须把底稿加以焚毁。明代焚毁实录底稿还有专门的地点,那便是宫禁中太液池畔的芭蕉园。明代黄景昉《国史唯疑》中称:“实录成,……其副稿虑为人见,例焚之芭蕉园,在太液池东。”

明代负责焚毁实录底稿的人,是“直文渊阁入阁预机务”的首辅,即实录的总裁,并且还要在司礼监宦官的监督之下进行。至于《明实录》的正本,则于修成之后进呈皇帝,藏之宫中内府,世宗时被火焚毁后则重抄一份藏之于新建的皇史宬中。

藏于皇史宬的《明实录》装潢精美,地位十分崇高,其目的是“秘之金匮玉函,以传万世之信,所重在于尊藏”,就连皇帝阅读也必须“尚冠恭看”,遵循一定的礼仪,穿戴整整齐齐,恭恭敬敬地阅读,“不尚冠不敢恭看。”

虽然后来神宗下令开馆重新抄写了一套《明实录》,藏在皇帝居住的乾清宫内,仍然是仅供“御览”。此外,为便于后代修实录查阅参考,实录另抄一套副本藏诸内阁。

正史被这样珍藏保护起来,除了皇帝和少数内阁大臣和修纂后朝实录的史官以外,极少有人能看到深藏宫中的《明实录》,正如弘治朝内阁大学士邱濬在给孝宗皇帝的疏中所指出的那样,《大明实录》、《大明宝训》等书“天下臣民无由得见”。

于是乎,野史便大行其道,填补了这段中下层看不到历史的空白。社会上不见实录,野史便开始泛滥。顾炎武曾精辟地指出:国初人朴厚,不敢言朝廷事,而史学因以废失。正德以后,始有纂为一书附于野史者。大抵草泽之所闻,与事实绝远,而反行于世;世之不见实录者,从而信之。万历中,天子荡然无讳,于是实录稍稍传写流布。至于光宗,而十六朝之事具全。然其卷帙重大,非士大夫累数千金之家,不能购。以是野史日盛;而谬悠之谈,遍于海内。

明代稗乘野史乘着头上尚无正规国史遮天蔽日之际,得天独厚,迅速繁衍滋生,一时间野史纷出,杂史横生,正如明代学者所说的那样“三代而后……野史之繁,亦未有多于今日者”。

明代野史一反实录等国史为尊者讳的修史原则,对明代宫闱之事大加暴露。王世贞就指出明代野史敢于“征是非,削讳忌”,所以“不可废也”,可见明代野史有其存在的独特价值。然而,野史也存在着许多严重问题:

第一是毁誉任意。由于是私人撰史,没有史馆的修史章程和制度,没有修纂群体的相互约束,所以写起史来不免信马由缰,任己好恶,“挟隙而多诬”,“其著人非能称公平,贤者寄雌黄于睚眦。”(王世贞《史乘考误》)

第二是传闻异词。由于是私修之史,没有可靠的档案材料,所以不免将道听途说之事记入史中。有学者指出,明代野史“轻听而多舛”,“其人生长闾阎间,不得知县官事,谬闻而遂述之”,结果往往众说纷纭,难有定论,这也就是我们今天有许许多多的谜案的原因。

明末三大疑案之红丸案

第三是猎奇多诞。正如王世贞所说,明代野史的弊端之三是“好怪而多诞”,有些作者为了满足人们的猎奇心理,对一些事情也不进行核准就开始写,毫无根据。

第四是体裁疏略,免不了会“冗杂泛滥”,说法很多,难以辨别。有专门写一件事的野史,也有专门写宫廷的野史,还有许多无所不包的杂乱野史,市面上随处可见。

以祝允明的《野记》为例,作者官至应天府通判,但不久致仕,长期生活于民间,所以他的《野记》有关宫中的内容便多属道听途说,如关于仁宗之死,《野记》称:“仁宗郭妃,以中宫诞辰,邀过其宫上寿,上亦往。妃进卮后,后不即饮,上曰:‘尔又为疑乎?’遽取饮之,妃失色,无及矣。俄而上崩,妃自经死。”意思是说仁宗是被毒死的,但《仁宗实录》的记载则是另一番景象:先是“仁宗不豫”,后是“仁宗大渐”,遗诏天下,传位皇太子。实录的记载向我们表明仁宗是病死的。

按常理来说,一个妃子怎么可能在仁宗的面前下毒谋害皇后,而且仁宗所饮用的水酒,有怎么可能如此轻率,必然是要确认无毒的,要知道古代的皇帝们对于下毒之事都是很敏感的。因此,可以得出《野记》这段记载并不真实,正史的说法应该是可信的。

关于清代的野史恐怕是我们现代人最熟知的一部分了。与唐、宋、明等汉族政权相比,清朝政府在尊崇和利用《清实录》上,更加鲜明而突出。清朝皇帝在治国理念和经验上,更加依赖于《清实录》所记载的先帝治国经验和准则。在后世留下的记载中,清帝对于本朝实录是“晨兴恭诵”或“日阅一册”,“监于成宪,不愆不忘”。据《大清会典》称:“内阁尊藏列圣《实录》,以次进呈皇帝恭阅,周而复始,日以为常。”这种阅读记录远远多于汉族政权的皇帝。以明代而论,喜欢阅读实录的朱姓皇帝。只有神宗的事迹比较突出。而清代上至圣祖下至文宗,都留下了恭阅实录的丰富记录。

正是因为清帝对于《实录》的依赖,对于它的编纂就更加重视,保密性做得也更好。

1925年故宫博物院成立后,开始清点实录,所见太祖、太宗、世祖(以上三朝实录为雍正、乾隆间校订本)、圣祖、世宗、高宗、仁宗、宣宗、丈宗、穆宗十朝实录满、汉、蒙文本各有四部。另外,盛京崇谟阁藏有十朝实录满、汉文本各一部,共计满、汉文本实录各五部。蒙文本实录各四部。这五部汉丈本实录习惯上按装潢和开本大小,被称为大红绫本、小红绫本、小黄绫本。大红绫本两部,一部收藏在皇史宬,现藏于中国第一历史档案馆;一部收藏在盛京崇谟阁,现藏于辽宁省档案馆。小红绫本两部,一部收藏在乾清宫,现藏于故宫博物院图书馆;一部收藏在内阁实录库。小黄绫本一部,收藏在内阁实录库,现藏于中国第一历史档案馆。

早在雍正时期,便有乾清宫小红绫本的记载。雍正九年(1731)十二月二十日,世宗在所撰《圣祖仁皇帝实录序》中就指出:“历今九载,敬成《圣祖仁皇帝实录》若干卷。又于尊藏皇史宬外,恭缮全帙,虔供几案,时时展读,以遂朕敷时绎思,继志述事之意。”

皇史宬内景,在这些“金匮”中,收藏着历朝皇帝的实录和圣训,以及皇室的玉牒

乾清宫本是正式进呈本,因此仪式非常隆重。在所有清代实录的版本中,乾清宫本是最讲究进呈仪式的。嘉庆帝曾指出乾清宫本的进呈仪式“典礼至重”,不能只派侍卫捧送实录,而应该派贝子、公以下宗室官员赍捧,并派亲王、郡王、贝勒等左右护视,实录先由总裁等人安放保和殿,派有关官员、御前侍卫、乾清门侍卫、大门侍卫“于殿外前后轮流坐更,小心照看,不准在彼点灯吃烟”,次日进呈,“其表文著于送书进乾清宫时,监修官一并送进”。次年正式进呈时,典礼十分隆重,“王以下文武各官行庆贺礼,派出奉书之贝子、公及宗人府官,由保和殿恭奉《实录》、《圣训》至乾清宫安设,上复诣香案前行礼”。而尊藏最具保藏性的皇史宬本时,皇帝则下令简化仪式,只由其本人到皇史宬简单行礼就行了。

乾清宫本正式进呈后,收藏和“归架”于乾清宫的东西暖阁中。清世宗以上的五朝实录原藏于西暖阁中,《清高宗实录》修成后,便将五朝实录移储东暖阁,而将西暖阁腾出安置高宗以下的实录。

如此这般隆重与保密,比起明朝诸帝来说,简直是有过之无不及,别说是寻常百姓,就是外省官员,想知道历史,恐怕都很难见到这些“正史”的真面目。

同样地,“正史”的缺失,给了“野史”滋生提供了“土壤”,清朝的野史一段时间达到了高潮,有时候野史基本多得数都数不尽。现在我们熟知的很多“清初四大疑案”、“晚清四大谜案”等等,基本都少不了野史的影子。什么“太后下嫁”、“顺治出家”、“乾隆身世”、“光绪之死”......简直数都数不清。

当然,在这种背景下,清朝的野史就走上了比明朝野史更猎奇更偏离真相的道路,反正老百姓跟皇家离得远,怎么离奇怎么来吧。现在我们看来,很多野史是没有任何历史依据的。比如我们说“雍正篡位”的传说中,雍正将“传位十四子”改成了“传位于四子”,这从文言文的写法、说法以及满汉两种记载等逻辑上,是很不通顺的,但老百姓不知道啊,所以就越传越神。

辽宁档案馆展出康熙遗诏 证明雍正篡位系谣言

到了晚清、民国那会,关于清代的传说和野史就更加丰富多彩了。比较有名的,要数《清朝野史大观》这本书了。

此书乃是清小横香室主人辑,姓名及生平不详。十二卷。此书辑清代的遗闻轶事分五类:(1)清宫遗闻,辑宫内奇闻异事。内有太祖敷教明刑、内官之制、谕旨前军机署名之例、咸丰朝诸臣奏请开捐等317则;(2)清朝史料,辑清代典章制度,政事刑狱。内有票拟、奏事处、启心郎、台省拾遗、顺康朝大臣体制、十三衙门、庄廷钱史稿之狱、柳条边、军机处、军机章京、军机沿革、军机处行走兼管部务、秋审四项、陕西冤案等271则;(3)清人逸事,内有赵公谳狱、岳钟琪纪成斌冤狱等279则;(4)清朝艺苑,辑文苑韵事。(5)清代述异,辑怪异故事。

1916年上海中华书局将其整理出版,之后尚有五版、六版等。 关于清朝一些著名的传说与谣言,基本都可以从这本书里找到。

近代时野史笔记甚多,内容也很杂,记人,记事,记政治、经济、军事、文化,记典章制度、记风俗人情,总之,所记内容并无限定。其中,以记亲身经历和直接见闻者可信性强;记间接传闻的,其可信度就要看情况来判定了。

例如涤浮道人撰《金陵杂记》、谢介鹤撰《金陵癸甲记事略》、张汝梅撰《金陵省难纪略》(《太平天国》第四册),太平军攻占南京时,作者皆在南京城里,所记为亲身见闻,为研究太平天国建都初期情况的重要史料。

又如 《庚子西狩丛谈》,吴永口述,刘治襄记录。庚子年(1900)慈禧太后携光绪帝西逃时,吴永正官怀来知县,于混乱中接驾,并随扈西行,“回銮”时又自西安随行至开封,亲见往返情形,并得与闻行宫琐事。所记慈禧太后的多次谈话,为其他记载所不及。

亲身经历的毕竟是少数,更多的人是搜集多种野史笔记,将其中之遗闻轶事逐条抄出,分类排列,是为笔记汇编。其优点是材料集中而又分类,便于查阅;缺点是不注出处,无从考核其来源和可靠性。

综上所述,野史秘闻也好,笔记传说也罢,都是游离正史之外的另一种补充。“正史”有规矩、有章法,不会为了读者的喜好而故意猎奇,但会因为统治者的避讳而有所缺失;“野史”虽然记载时没有任何限制,但总会因为要符合读者口味而偏离以及夸大事实真相,加之多以传说为依托,也免不了都是民间百姓的想象。只不过,如今我们无缘得见真正的历史,因此“正史”与“野史”如有兴趣,都应该看看,至于哪句真哪句假,就要靠诸公的智慧了!