新闻课上,学生们扮演记者,谢安达扮演主编,正在接听来电。(受访者供图/图)

王淼记得,初一时的那堂语文课结束后,老师冯军鹤让大家赶紧擦黑板,写满脏话的黑板很快恢复了干净的原貌。

教室里坐着18个学生,他们方才一起读了关于脏话的研究文章,看着老师将自己七嘴八舌提供的脏话写在黑板上,赫然发现,这些脏话基本上都与母亲有关。

王淼意识到,似乎因为母亲对于每个人都是重要的存在,“当你想要侮辱一个人的时候,就侮辱他的妈妈,可能会比侮辱他自己更有冲击力。”

王淼所在的班级一直是男多女少,初一时最悬殊,只有三四个女生,同龄男生某些不友好的言语曾让她如坐针毡。这节课之后,她发现变化开始悄然发生——和男生交流时,对方会“思考一下,这个话我要是讲给王淼听,她会不会不高兴”。

班里曾有一位男生,和母亲关系紧张,经常在家里骂脏话、摔东西。他和母亲聊起这节课,母亲才坦承,儿子骂她的脏话中包含许多对女性的侮辱,她很难过。

对于冯军鹤而言,这堂课“对孩子的影响不一定是即时的,最重要的是打开了一扇窗”。在班级里,他能听到更多脏话了,以前,学生们“大量地说脏话”,都背着老师。在这个放松的环境中,冯军鹤慢慢看到了更真实的情况。王淼告诉南方周末记者,经过课堂上没有拘束的讨论,自己和同学以更平常的心态看待说脏话这件事了文学名著辩论赛,“不是那么难以接受,也不是什么很酷的事情”。

这堂主题为“青春期的脏话”的语文课,是冯军鹤与谢安达共同设计的性别主题课程的一部分。在深圳一所成立了四个年头的私立学校,他们对语文教学边界的探索已历经三年,全年级共五个班、90名学生,语文课的内容与形式由他们共同搭建。

冯军鹤与谢安达都是接受传统公立教育长大的90后,冯军鹤出身乡村,考入清华,谢安达也毕业于重点大学。他们都曾在云南支教数年,这段经历让他们达成共识:不想教套路,而是发挥语文课真正的价值。

对性别主题的尝试,最早是在2020年,他们趁“三八”妇女节的机会设计了一周的线上课程。在其中一堂课上,他们让学生把一些常见词汇颠倒性别,造出新词,比如“娘娘腔—爹爹腔”“婆婆妈妈—公公爸爸”等,引导他们了解联合国发布的《中文性别包容性语言指南》。指南中强调避免使用歧视性语言,学生们在“性别互换”的语言游戏中很快理解了这一点。

这堂课让当时六年级的回祖霆印象最深,“我们日常说的一些话,比如称呼,其实都是带有性别歧视的,当时很多人也包括我,并没有意识到这一点。”

课程的最后,学生还阅读和讨论了当时的热点新闻,包括不同性别的医护人员在曝光度上的差异、剃光头事件、卫生巾募捐等。冯军鹤分享了“提高女厕所比例”的人大代表建议,一个男生立马提出质疑,“平等不就意味着一样吗?”虽然女生们最初反应激烈,但和他辩论最久的是另一个男生,那个男生因为经常被女同学“欺负”,在此之前曾坚定认为,生活中受压迫的是男生。

此后每学年,妇女节前后,他们都会设计相关的课程内容。初一的线下课主要由“脏话”“多元性别”组合而成,到了初二,学生们一起读了范雨素。冯军鹤还给学生放映了《牯岭街少年杀人事件》,女主角小明周旋于几个男生之间,为了获得更强的权力支持,保全自己,有学生解读为“绿茶婊”,但立刻有其他学生指出,她的选择掺杂着不得已,包括家庭变故与身在迁台家庭的漂泊无根。

“我相信这也是文学重要的任务之一:理解,而不是判断。”冯军鹤说。

2014年12月,冯军鹤在云南大理巍山县青华小学支教。(受访者供图/图)

“让他们迫切地想要学”

谢安达与冯军鹤经常对统编教材的内容做出新的调整和安排。比如课本中关于季节的单元所收文章,清一色在描述四季变换,与身处深圳的孩子们体验很不同。他们将教材原本的主题“四季”改为“四季的反叛”,学生们补充阅读了有关南美雨林的文字,比如马尔克斯的作品里一年到头都在下雨。

课后作业要求选择一个非四季的地理位置,写出那里一日的天气景观。有些学生写的是深圳,也有人依靠旅行的记忆写新加坡、越南等热带地区。有一个学生假想自己是印第安酋长,虚构了一个故事,并且选取了四个不同历史时期的各一天——原本要求两百字的作业,他写了两三千字。

从公立学校转学过来的王淼回忆,以前的语文课,老师一言堂,她在底下老打瞌睡,尤其讨厌写作,“基本上都是靠一些公式,没有什么可以自由发挥的空间”。

六年级时,王淼把自己的耽美小说借给同桌,同桌上课阅读被老师发现。班主任当着同学们的面,把王淼所有的小说扔进了垃圾桶。第二天走到校门口,王淼停住脚步,哭着对母亲说自己不愿上学了。后来,她转到了这所成立不久的私立学校。

转学后,她的阅读偏好被全然接受。在写作上,她发现老师只告诉大家要写的主题,其余都可以自由发挥。

升入高年级后,冯军鹤更着力于培养学生的审美意识,过去认为华丽修辞就是“文笔好”的观念,在他看来是一种偏狭的认知。他让学生阅读余华的小说《活着》,作业是模仿其中一个逝世人物口吻来描写弥留时刻。王淼一改以前华丽的文风,写:“孩子们还在招手,我笑着摇摇头。这性子也不知是随了谁,轴。”她说这不是自己最得意的作品,但很有成就感。

叶敏会在冯军鹤每周的致家长信中读到女儿小丹的小说,她估计在那段时间,小丹写了有上万字。三年下来,小丹阅读的作品涉猎范围从金庸小说到莎士比亚戏剧,从近代史到非虚构,逻辑思维的进步让叶敏惊讶。

叶敏记得,有一次小丹的妹妹犯了错,父母正讨论应不应该惩罚,小丹主动提出,得先分析到底发生了什么。她分别和妹妹、父母聊完,抛出自己的看法:一、事实与父母看到的角度是不一样的;二、惩罚的目的不是让妹妹服从,而是关心和提醒她。

冯军鹤与谢安达每学年会推荐十本书,和学生们从头至尾阅读。有学生对美食感兴趣,书单为此添上了《鱼翅与花椒》,与之配套的是餐厅项目——学生们要设计并展示自己的餐厅。依据故乡的不同,自然分成了数个“菜系小组”,组员们先一起下馆子,观察餐厅的菜品、装修、服务,然后写大众点评。项目展示地点在学校演出厅,班级派出的优秀小组用不同的新媒体手段展示自己的餐厅。他们设计的菜单,色香味之外,还需加入一层文学化的描述。拿了第一名的“安徽菜小组”,将餐厅取名“谙徽”,灵感取自“江南好,风景旧曾谙”,并且为此作了诗。

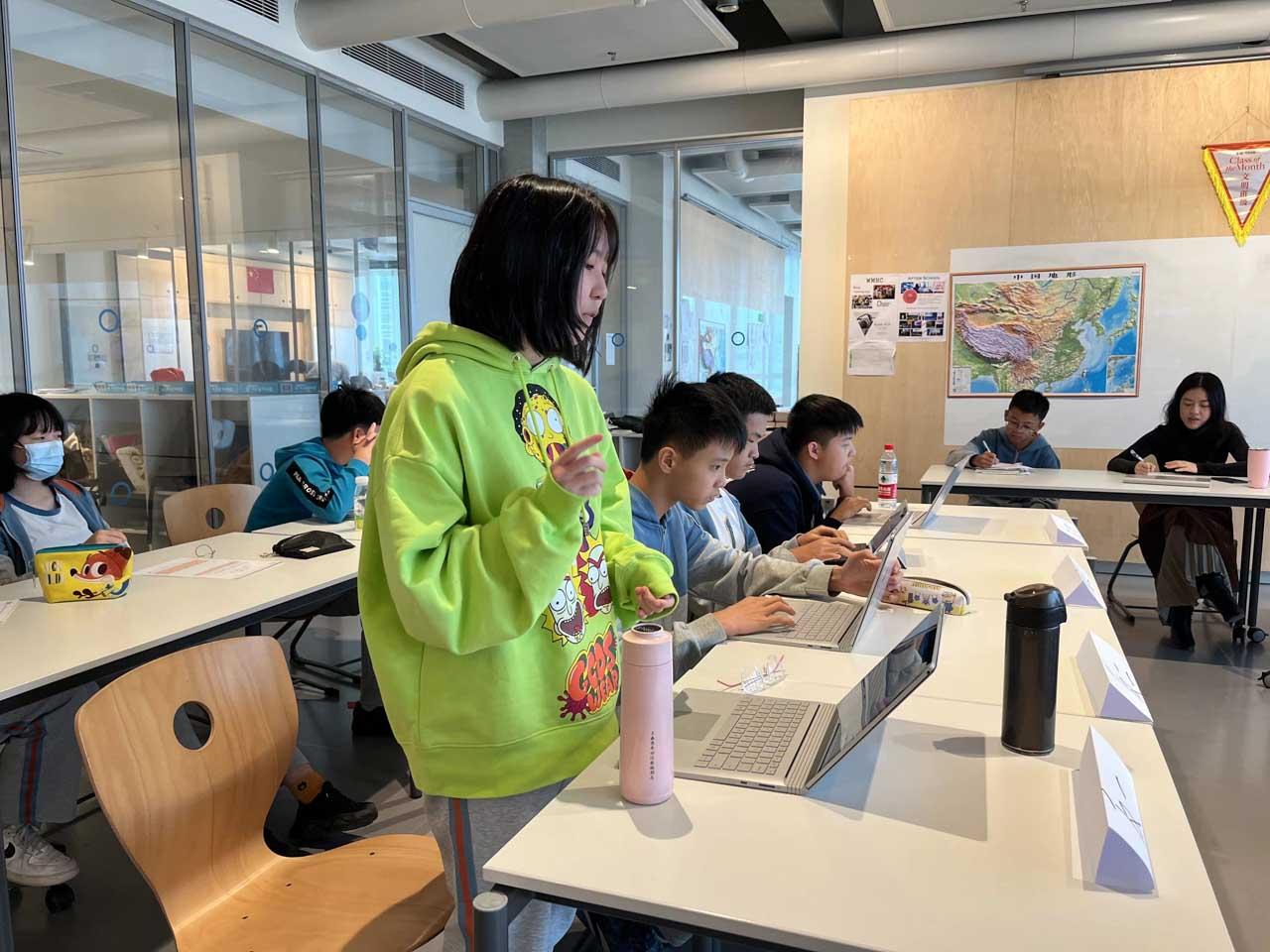

1991年生的谢安达读过教育戏剧在职研究生,想要探索教育戏剧运用在语文课堂里的可能性。初二学生需要学习新闻知识与写作,课本上都是类似《横渡大江》的选文,“我们小时候学什么,他们就在学什么”,她意识到,首先需要“让他们迫切地想要学这个东西”。

新闻课上,她将学生的身份设计成一群来报社应征的记者,站在教室中央的谢安达化身报社主编,把他们“诓”进戏剧情境中。“记者们”将以青少年心理健康问题为主题,撰写一篇新闻报道。最后的成果展示中,有人采访了公立学校和双语学校的学生,感悟其中的压力与异同;有人探讨了当下热门的“内卷”话题,重新审视教育的意义;有人采访培训机构的青少年们,探寻那根“紧缚青少年的绳索”。

江致广原本是个内向的男孩,六年级刚入学时,写作和口头表达都显吃力,他趁着假期,前往深圳龙华区中心医院采访了副主任李医生。他说自己变得自信了,原来采访陌生人和演讲没有那么难。到了八年级,在课堂上安安静静的他开始主动举手了。

有时谢安达问起上学年的课本里某些内容,学生只是一脸懵地看着她,但他们对戏剧课记忆犹新,“这个东西我觉得很微妙,就看你怎么去评判它。”正如爱因斯坦曾在演讲中说,“教育,就是忘记了在学校所学的一切之后剩下的东西。”

在深圳这所私立学校,学生正在进行辩论赛。(受访者供图/图)

没有考试压力的课堂

进入私立学校前,谢安达和冯军鹤都曾在公立学校教学。2013到2016年,谢安达在云南临沧一所中学教初中语文,她观摩当地教师上课,乡村学校教师“都很负责任,但是他们确实是会有一些信息差,教学非常传统,相对无趣”。然而,他们应对考试很有技巧,谢安达很努力教学生,成绩还是比不上其他老师。

谢安达现在的学生大多打算出国留学,没有高考压力。本来两个课时能讲完的《皇帝的新装》,她分五节课上,将学生带入不同身份,从更多视角思考问题。换作在公立学校,这样的教学颇为“奢侈”。

2014年,冯军鹤在云南大理的青华小学支教,负责全乡第二名的班级,平均分八十多。他很快发现,这样的成绩是通过大量重复性练习达到的,背诵、默写、做试卷,在长达四周的考试周里不断循环。四十多个学生中,三分之一连拼音都不会,超过二分之一写着连篇累牍的病句,能够辅导孩子学习的家长只有个位数。

一学期之后,班级的平均分降了七八分,排名落到了第四。冯军鹤“非常痛苦地感受到,复习时那种重复性对于自己、对于学生的伤害”,他试图传递语文的审美、思维、想象力文学名著辩论赛,但某种怀疑自他的心里升起,“我有权力替他们做选择,有权力进行有可能失败的探索吗?作为山里的孩子,想要走出大山,想要去获得不一样的未来,似乎考试是一个最便捷的通道。”

他与谢安达任教的私立学校,师生平均比约为1:6,教育部规定的比率则不高于1:19,但部分地区的中小学早已超过1:30。在这所学校,考试只占一小块比重,成绩评估分为平时作业和期末测试。课余时间,学生忙碌于各种社团与国际竞赛,学校也提供了超过90门课后课程。

“我们可能相对有条件和机会能纯粹一点。”谢安达坦言,在这所学校除了不用背负高考压力,学校的客观条件也很好,学生人数少、教室环境好。

作为几家上市公司董事的叶敏,每个星期,她收到冯军鹤的致家长信,都会亲自回复。小丹先后在北京和深圳两所公立名校就读过,后来发现国际学校“更加宽松的教育环境更适合她”。叶敏对比了几所私立学校,最终选择了冯军鹤所在的这所学校,原因是它注重中文教学,叶敏认为“身份认同”是语文课的重要功能,接受好的语文教育,未来女儿出国了,才能拥有归属感。

两年支教结束后,冯军鹤曾在北京的互联网公司短暂工作,后来又回到云南,加入了一所公益组织承办的学校。学校位于县城边上的山区,一学期下来,大部分教师在成绩教学方面都没有达到预期,学校的考试分数依然位于全县倒数第二。

冯军鹤设计了一门写作课程,分不同板块教怎么写人物、写开头结尾、运用比喻修辞等。结果,只有极个别学生有变化,能有意识地运用修辞,大部分学生的写作还是得不到整体提升,只能达到考试要求——回答什么叫比喻句,或仿写一个比喻句。他失望地发现,要在短时间内提高成绩,重复性练习是必要的。

如今,冯军鹤回看当时的困境,有了新的想法。“肯定是有其他方式的,或者说必须把目光放得更长远一点,不能说这学期我们就保证成绩有进步。”

在他的设想里,如果再回到山村,他不会再做一个专职的语文教师,而是专门带低年段的后进生自由阅读。在山区学校,老师们往往会放弃这部分孩子,家长也没有能力帮助他们,“他在小学一二三年级,如果成绩靠后,基本上到了后面就都靠后,没有机会改变自己。我不如去做这方面的实践和探索”。

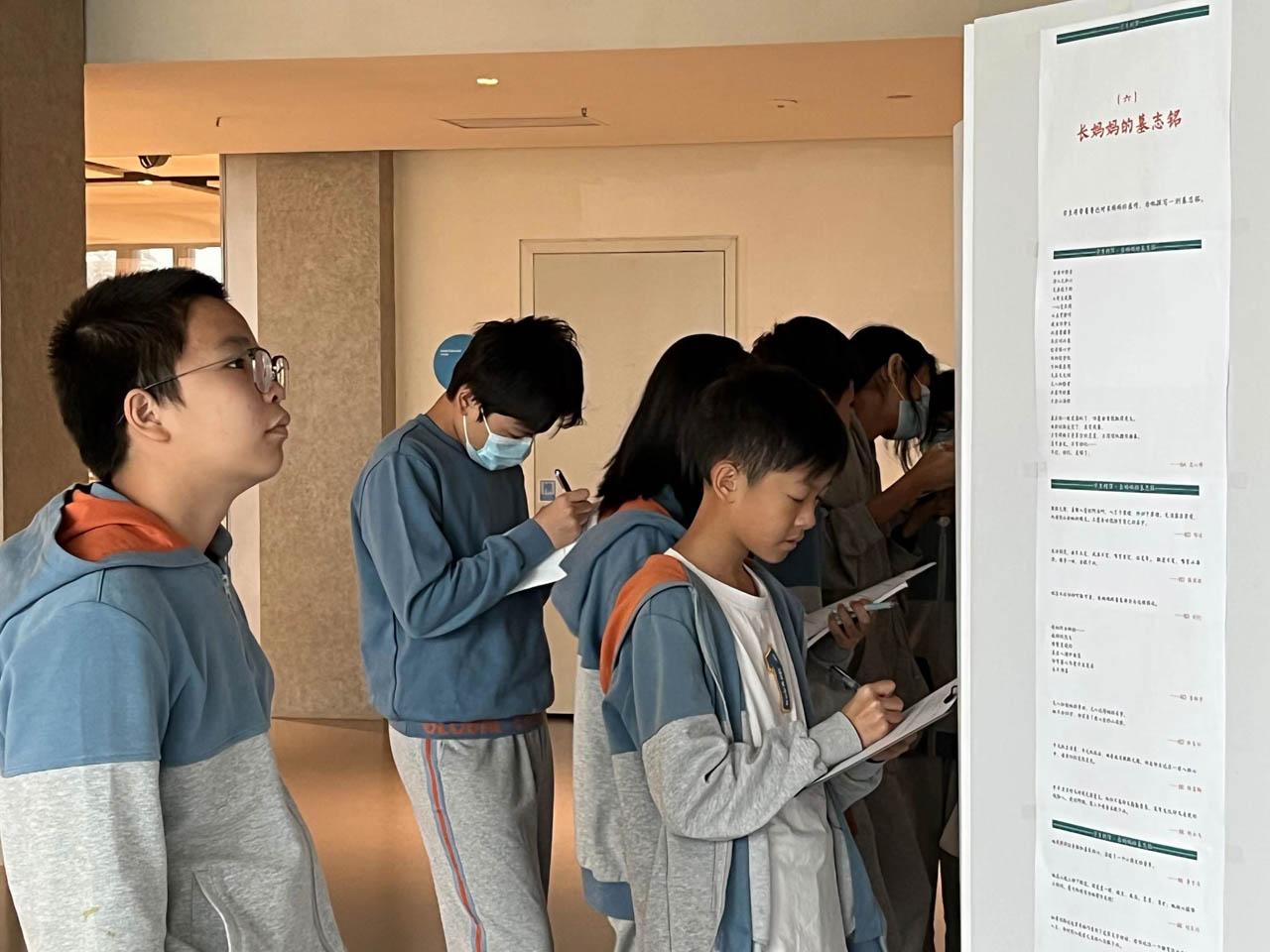

学校图书馆关于鲁迅的展览中,展出了冯军鹤、谢安达两人所在年级的写作成果。学生们模仿鲁迅的口吻给长妈妈写了墓志铭。(受访者供图/图)

“保持对于阅读的热情,同时信任自己的声音”

2022年,冯军鹤从学校辞职,他的讲台转移到了面向六年级以上学生的网课中。在这个新的实验场里,自由度更高了,他进一步把电影带入了语文教学,用《十二怒汉》讨论正义何为、《纽伦堡的审判》透视道德的边界。

在冯军鹤的网课里,他提出问题,学生在讨论区各抒己见,他会根据回答进一步提问或继续给材料,让问题朝不同的方向延伸。他不曾给出过标准答案,也不会总结讨论的结果。

他有意识地拒绝扮演一个施予知识的角色,他认为教师应当“后退”,给学生更多空间。在家长群里,这样的做法引起了争议,有些家长担心,某些问题靠学生自己揣摩,不一定悟得出。

冯军鹤回应,“课堂上我自己减少表达,其实是一种态度和选择。因为我觉得初中生最重要的不是获得文学阅读中的知识和明确的技能,而是保持对于阅读的热情,同时信任自己的声音。”

作为曾经的搭档,谢安达的课堂也以讨论居多,抛出问题,让学生分享、互相激发,“我们希望孩子是有独立思考能力的”。

初一下学期的语文教材选取了较多民国作家作品,他们顺势设计了一个民国人物演讲单元,让学生自行搜索、选择一个感兴趣的民国人物,领域不限,要求围绕这个人物身上的一个问题来研究。

有学生对赵元任特别感兴趣,“为什么他一个人能掌握这么多语言?”针对这个问题,学生了解了他的学历、出身背景、他如何学习语言,最后还分享了对自身语言学习的启发。

有个女孩六年级时就很喜欢鲁迅,她专门阅读了课本上没有的《狂人日记》。基于这篇作品,她以鲁迅的儿童观为主题做了演讲。

谢安达回想,“他们的东西都很不成熟,都有一些问题,但是你会看到这个过程本身是他自己找到的点。”现在初三的回祖霆觉得,老师更像一个引导者,“你自己产生的观点和别人单纯讲述给你、向你输出的观点,两者给你的感受肯定是完全不一样的”。

曾经,谢安达也是那种单向输出的老师,40分钟的课堂要讲30分钟,“因为我们就是这样被教育过来的,老师在上面讲,我们在下面听”。

“别的能糊弄,学生不能糊弄,因为他们很聪明。你的每一个问题,要是真问题,你是真的想知道学生怎么想,而不是期待他给你想要的那个答案。”谢安达对南方周末记者说,类似“文章的思想感情是什么”这样的问题其实是假问题,每个读者都带着自身的经验去阅读,作为教师,要给学生权利分享真实的感受。

学生正在展示新闻课的成果汇报。谢安达发现,很多时候学生会忘记课本具体的内容,但对戏剧课却记忆犹新。(受访者供图/图)

相比在云南的课堂,冯军鹤感觉私立学校两个班的学生上课发言很放松,无拘无束。一周一两次的写作任务,大部分学生乐于完成。一个学生期末分享时说,“老师让我感受到写作是表达情绪的一种方式,写不同种类的作文,能发掘出自己的不同面。”

法国哲学家雅克·朗西埃在著作《无知的教师》中,提出了平等的哲学,教师并不授予具体的知识,而是鼓励学生运用自己的认知能力,教师只去“验证”学生是否学会。他还强调“智力解放”的概念,这种解放,是自发地相信所有智力皆为平等,无关资本,无关权力。这让冯军鹤对乡村教育产生了更多希望,“之所以乡村的孩子成绩那么差,不是他们资源不够,而是他们智力解放的机会少。”

冯军鹤在河南农村长大,第一本真正的课外书是向语文老师借来的《莫泊桑短篇小说集》。到了初三,学校旁边开了一家书店,他因成绩好,获得了一张免费借书卡。高中时,每隔一段时间,他都会利用周末到市区的几家书店,有钱就买上一两本书,没钱就在店里读。冯军鹤是漯河市高考理科状元,却选择了清华大学新开办的人文实验班,转为文科生。

阅读让他在坚如铁板的时光里,保持了思想的弹性,“如果你在枯燥无用的高中学习中就已经变得僵硬,被锈蚀覆盖,你的未来一样很吃力”。

如今,谢安达在课堂上,实实在在看到了阅读带来的改变。有一次讲到现代诗《全是世界,全是物质》,整首诗排比而下,显得质直:“我来到街上是诗,水果档是诗,菜市场是诗……”一个男生站起来说,“这个诗我读了恶心,这怎么能是诗呢?”谢安达冷静地对他说,“如果你没有办法接受这个诗,你觉得很不舒服的话,现在可以出去冷静一下,等你冷静了再进来”。男生出去了,五分钟之后又进来了,配合地上完接下来的课程。

令谢安达惊奇的是,三天之后,他写了好几首诗,拿来给她看,“老师,我爱上写诗了。”后来阅读《边城》,谢安达以为他不会喜欢这部作品,不料他给书打了高分,理由很简单,虽然他不喜欢爱情故事,这部小说也不是他偏好的类型,但他觉得沈从文写得特别好,无论是自然风光,抑或人与人之间细微的情感。

“他跟以前不一样了。他可以接受,这个东西我不喜欢,但是我能给自己时间和机会,静下心来去读它,学习它。学完之后,可以很自如地表达,我喜欢的地方在哪里,我不喜欢的地方在哪里。这个东西很重要。”谢安达说,那个曾经会崩溃、大哭的男孩,现在已经变得成熟。

(应采访对象要求,叶敏为化名)

南方周末记者 朱圆